WILLナビ(ウィルナビ)─首都圏中学受験・塾・入試・学習情報サイト

協力/朝日小学生新聞・プレジデントFamily・東京出版・森上教育研究所・安田教育研究所・ワイワイネット、他

WILLナビ(ウィルナビ)─首都圏中学受験・塾・入試・学習情報サイト

協力/朝日小学生新聞・プレジデントFamily・東京出版・森上教育研究所・安田教育研究所・ワイワイネット、他

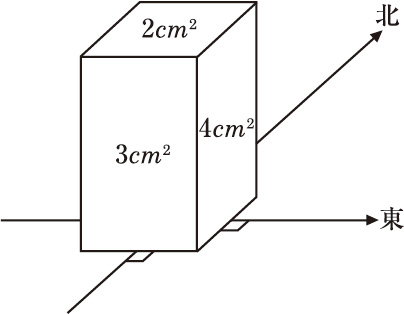

図のように,各面の面積が2cm2,3cm2,4cm2の直方体があり,この直方体の側面がちょうど東西南北になるように向いて,はじめは2cm2の面を下にして水平な台の上に置いてあります。

コインを投げて,

表が出ると北にある側面が下の面になるように直方体を1回倒し,裏が出ると東にある側面が下の面になるように直方体を1回倒します。

コインを何回か投げて,直方体を倒していき,下になった面の面積をすべて足します。例えばコインを2回投げて,表→裏の順に出たとき,北→東の順に直方体を倒すので,下になる面の面積は,3cm2,4cm2となり,下になった面の面積をすべて足すと和は7cm2です。

また,コインを2回投げて下になった面の面積をすべて足すと和が7cm2のとき,コインの出方は全部で表→裏,裏→表の2通りです。次の問いに答えなさい。

(1) コインを2回投げました。表→表の順に出たとき,下になった面の面積をすべて足すと和は何cm2ですか。

(2) コインを3回投げました。下になった面の面積をすべて足すと和が11cm2のとき,コインの出方は1通りです。その出方を答えなさい。

(3) コインを3回投げました。下になった面の面積をすべて足すと和が9cm2のとき,コインの出方は全部で何通りですか。

実際に直方体を頭の中で何度も倒すのは難しいですね。直方体を何度も倒したとき,下になる面の面積にはどのような性質があるでしょうか?

(1) 北に2回倒すので,下になった面の面積は順に3cm2,2cm2となります。よって,3+2=5(cm2)

(2) 2,3,4だけを使って3つの和で11を作る方法は,11=3+4+4だけです。また,「下になった面の面積」で同じ面積が2回続くことはありませんから,

11=4+3+4の順番に決まります。そのとき,コインの出方は裏→表→表です。

(3) 2,3,4だけを使って3つの和で9を作る方法は,9=2+3+4=3+3+3です。このうち,3+3+3は同じ面積が続くので不適です。2+3+4については,1回目に下になる面の面積が3cm2か4cm2のどちらかでありさえすれば,すべての順番が起こりえます。

よって,2×2×1=4(通り)

中学への算数

東京出版刊行

解き方のイメージを育て、思考力を鍛える!

詳しくはこちらから!

詳しくはこちらから!

●編集方針●

最近の中学入試では、型にこだわらない新傾向問題が増えています。 これらは、ためしたり、かぞえたり、整理したり、場合を分けたり、 規則性を発見したり、グラフを書いたり、図形を動かしたり、 立体をいろいろとりあつかったり、というように、 単なる反復練習では解くことのできない、 数学的な発想力や思考力を要求される問題です。 それに応える力を育てることが本誌の最大の目標です。同時に、受験を離れたところでも、算数のおもしろさ、 楽しさを伝えていきます。

本校では計算力と思考力を育むことを目標にして、成長段階に応じた取り組みを行っています。

中学では基礎的な計算力を身に付けられるように、計算力診断テストを繰り返し実施し、図形の証明などで発想力・表現力を磨いています。中3からは高校の内容を先取りし、各単元を通じて思考力も養っていきます。

様々な角度から条件を眺め、上手に組み合わせることによって問題を解きほぐしていく。数学の問題を解きながら、論理的思考を身に付けて欲しいと考えています。