WILLナビ(ウィルナビ)─首都圏中学受験・塾・入試・学習情報サイト

協力/朝日小学生新聞・プレジデントFamily・東京出版・森上教育研究所・安田教育研究所・ワイワイネット、他

WILLナビ(ウィルナビ)─首都圏中学受験・塾・入試・学習情報サイト

協力/朝日小学生新聞・プレジデントFamily・東京出版・森上教育研究所・安田教育研究所・ワイワイネット、他

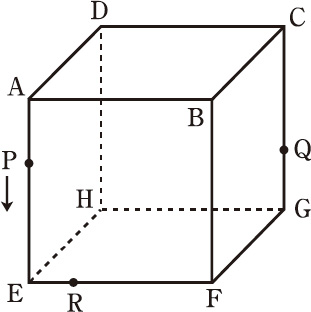

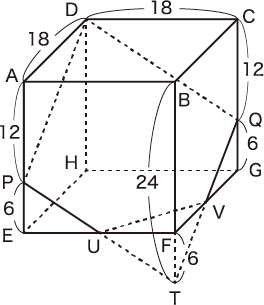

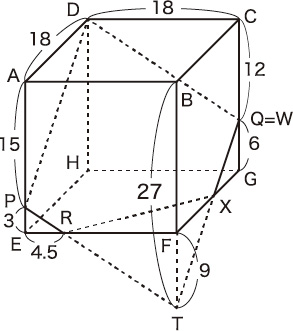

下の図は,1辺が18cmの立方体です。点Pは辺AE上を毎秒1cmで,点Aから点Eまで移動します。また,点Qは辺CG上にありCQ=12cm,点Rは辺EF上にありER=4.5cmとなる点です。

次の各問いに答えなさい。

ただし,角すいの体積は(底面積)×(高さ)× $\dfrac{\text{1}}{\text{3}}$ で求めることができます。

(1) 点Pが点Aを出発してから6秒後に,この立方体を,3点D,P,Qを通る平面で切断しました。点Hを含む立体の体積は何cm3ですか。

(2) 点Pが点Aを出発してから12秒後に,この立方体を,3点D,P,Qを通る平面で切断しました。点Hを含む立体の体積は何cm3ですか。

(3) 点Pが点Aを出発してから15秒後に,この立方体を,3点D,P,Rを通る平面で切断しました。点Hを含む立体の体積は何cm3ですか。

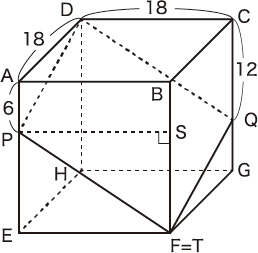

(1) AP=6cmです。Pを通りABと平行な直線と辺BFの交点をSとし,Pを通りDQと平行な直線と辺BFまたはその延長との交点をTとします。三角形PSTは三角形DCQと合同で,

BT=BS+ST=AP+CQ=6+12=18(cm)

となるので,TはFと重なります。

結局,もとの立方体が合同な2つの立体に分かれるので,求める体積は,

18×18×18÷2=2916(cm3)

(2) AP=12cmです。(1)と同じようにTをとると,BT=12+12=24(cm)です。

すると,次の図でFT,PE,QGの長さがすべて6cmとなり,三角形FTUと三角形EPUの合同からFU=18÷2=9(cm)で,FVの長さも同様に9cmです。

よって,点Bを含む立体の体積は,

18×18×24÷2−9×9÷2×6÷3=18×18×12−81(cm3)

点Hを含む立体の体積は,

18×18×18−(18×18×12−81)=18×18×(18−12)+81

=2025(cm3)

(3) AP=15cmです。Dを通りPRと平行な直線を引き,辺CGとの交点をWとします。三角形PERと三角形WCDは相似で,PE:ER=3:4.5=2:3なので,

CW=18×$\dfrac{\text{2}}{\text{3}}$=12(cm)です。よって,WはQと重なり,3点D,P,Qを通る平面による切断と同じことです。

(1)と同じようにTをとると,BT=15+12=27(cm)です。

図で,FR=18−4.5=13.5(cm)です。

また,三角形FTXと三角形GQXは相似で,相似比は9:6=3:2ですから,

FX=18×$\dfrac{\text{3}}{\text{3+2}}$=10.8(cm)

よって,点Bを含む立体の体積は,18×18×27÷2−13.5×10.8÷2×9÷3=18×18×13.5−218.7(cm3)

点Hを含む立体の体積は,

18×18×18−(18×18×13.5−218.7)=18×18×(18−13.5)+218.7

=1676.7(cm3)

中学への算数

東京出版刊行

解き方のイメージを育て、思考力を鍛える!

詳しくはこちらから!

詳しくはこちらから!

●編集方針●

最近の中学入試では、型にこだわらない新傾向問題が増えています。 これらは、ためしたり、かぞえたり、整理したり、場合を分けたり、 規則性を発見したり、グラフを書いたり、図形を動かしたり、 立体をいろいろとりあつかったり、というように、 単なる反復練習では解くことのできない、 数学的な発想力や思考力を要求される問題です。 それに応える力を育てることが本誌の最大の目標です。同時に、受験を離れたところでも、算数のおもしろさ、 楽しさを伝えていきます。

高校課程では習熟度別授業やコース分けが導入されていますので、問題を解ける喜びや数学の楽しさを味わえる環境が整っています。授業ではただ板書をノートに写すのではなく、自分で考えて正解を導く努力をして下さい。そうすれば大学生や社会人になったとき、数学を1つの手段として用いることができるようになり、更には数学そのものの魅力に気づくはずです。