芸術科目を重視する伝統

校長 野水 勉 先生

――全国屈指の進学校として知られる両校では、音楽・美術といった芸術教育に力を入れています。なぜでしょうか。

野水 開成に入学した中1生に聞くと、今は全体の3分の2程度の生徒が小学校時代にピアノなどの音楽を学んでいます。私が在学していたころと比べるとずいぶん割合が大きくなりました。それもあって、音楽の授業では、中1はピアノ、中3はギターが必修です。教科の勉強と違って、音楽はリラックスの時間にもなり、好きなことを伸ばす大事な要素にもなっています。美術も昔と違い、大友先生の指導の下で生徒それぞれが個性を発揮した実にいい絵を描いています。専門家が芸術を教えることはとても大事です。

海保 ヨーロッパ中世に生まれたリベラルアーツには音楽が含まれています。美に触れることは、「人間とは何か」という根源的な問いを誘発する学問の出発点です。だからこそ灘では芸術を学ぶことを昔から重視し、今も変わりません。単なる教養ではないと考えています。

大友 小学校の時に音楽を習っている生徒は多いのですが、美術を習っている生徒はほとんどいません。中1の最初の授業で「美術が嫌いな人は?」と聞くと、わーっと手が挙がる。「何を勉強していいかわからない」「何を描いていいかわからない」と言います。音楽、たとえばピアノなら練習して積み上げていくことができるけれど、絵は積み上げができないと彼らは考えています。自分が描いた絵を評価されるのは嫌だし、苦手と感じるとますます嫌になるという生徒は多いです。

井上 ピアノを習っている生徒も、必ずしも科目としての音楽が好きというところには直結しません。ピアノが好きでも歌やクラシックが好きとは限らず、自分でピアノを弾くのは好きだけど、授業でみんなと歌ったり演奏したりするのは好きではないという生徒もいます。音楽とのかかわり方もいろいろです。

――授業で意識していることは何ですか。

大友 美術に興味を持たせることです。音楽を習った生徒は多いのですが、美術にはほとんどの生徒が苦手意識を持っています。私も開成に来て最初の5~6年はどうすれば興味を持ってもらえるか試行錯誤の連続でした。ただ、興味を持てばおそろしく集中するのが開成生です。進学校の美術なんて適当にやっているだろうとイメージされがちですが、そうではありません。今はおそらくアウトプットの集中度で言えばどの教科よりも真剣に美術の授業に取り組んでくれており教室が無音になることも多いです。

井上 音楽ならではの「協働」を意織しています。灘には音楽・美術・書道と芸術科目が3つあります。美術や書道は一人で完結する芸術という印象ですが、音楽は常に他者とのかかわりのなかに存在しています。中高の時期に一つの音楽を協働してつくる経験は、コミュニケーションや人間関係の構築を学ぶことにつながります。

海保 音楽を通した対話といえるかもしれません。

井上 たとえばリコーダーでは、指使いや音を間違えないことが重要視されがちですが、音楽の本質はそこにはありません。自分なりに努力して音楽や楽器、あるいは仲間と向き合うことが大事。生徒には間違えることをおそれないでほしいと伝えています。

深く学べる授業を展開

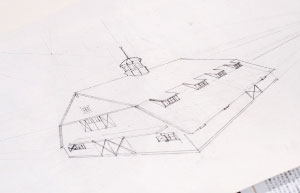

透視図法を用いて生徒が描いた建物の絵

――ふだんはどんな授業を行っているのでしょうか。

大友 第一は絵の技術です。開成の生徒は、始めは描けなくても理解力の高さは抜群なので、まず遠近法から教えます。一点透視図法、二点透視図法、三点透視図法と絵の原理を論理的に教えていくと、建物も車も飛行機も街も描けるようになり、信じられないぐらい上手な作品が出てくるようになります。もう一つは絵の鑑賞です。絵画は読み取り方がわからないと理解しにくいので、「この絵にはこういうことが描かれている」と掘り下げて教えることで興味を引き出しています。ぜひ知っておいてほしい絵を集めたムック本シリーズを私が監修していることもあり、こうした本も使いながら教えています。この夏にはゴッホの作品をまとめた一冊を監修しました。また、中1は全員で美術館見学にも行きます。中学生は都内の公立美術館に無料で入館できるので、どんどん行くように伝えています。高校生になって自主的に行く生徒もいます。そうすると大人になっても美術館に足を運ぶようになる。それも一つの美術教育と考えています。

井上 授業は実技がメインです。中1の最初は校歌と生徒歌を題材に歌とリコーダーを学びます。中学3年間の授業の中心は毎年秋の学芸祭で、クラスを半分にして合唱とリコーダー合奏を発表します。そのため2学期は学芸祭に向けての練習が続きます。また、西洋音楽以外にも世界には多様な音楽があり、文化があることを知ってほしいので、文化理解、他者理解を念頭に民族音楽や地域に根差した音楽について学ぶグループワークなども行っています。

海保 文化の多様性に触れるきっかけにもなります。

井上 音楽に触れることは、異なる文化や宗教、儀式、時には政治にまでかかわっていきます。

――とても広がりのある授業と感じます。

中学学芸祭の様子。合唱またはリコーダー演奏を通じて、

各クラスが個性を発揮する

大友 たとえば将来、商談で海外の相手のオフィスに行ったとします。応接間に絵がかかっていたらどうするか。その絵を話題にすることなく商談に入ったら相手にされないでしょう。「この絵はウォーホールですね」「クリフォード・スティルですね」という話から入ると、「こいつはわかっているな」と商談が進む。生徒にはそういったことも含めていろいろな話をしています。

井上 美術もそうですが、音楽も歴史や社会学、物理学などいろいろな分野につながっています。音楽という一つのジャンルからいろいろな分野に広がるという意味では、学際的な研究のベースになり得ると考えています。

大友 開成に来るまでは、美術教員は絵さえ描ければいいと思っていました。ところが、あるとき社会科の先生からギリシャ神話の「パリスの審判」について聞かれたものの答えられず、ちょっと悔しい思いをしてギリシャ神話やキリスト教について改めて勉強をし直しました、この2つを学んでいなければ西洋絵画はなかなか理解できません。今では本を出し、いろいろ説明できるようになり、生徒にもフィードバックできていると思います。

野水 私は美術館で絵を見ることは好きですが、中学・高校のときに、絵画の基礎や背景を教えていただける大友先生に美術を教わっていたら絵を描くことが好きになっていたかもしれません。

嫌いにならないでほしい

校長 海保 雅一 先生

――音楽や美術が苦手な生徒にはどう対応していますか。

井上 灘の音楽で最も大きな舞台は学芸祭です。リコーダーなら舞台上に最低20人はいるので、全員が完璧に演奏する必要はありません。苦手な生徒には「できるところだけ吹いたらいいよ」と伝えています。音楽、特に楽器の演奏は体の使い方が肝心で、勘が鋭い生徒はすぐできますが、そうではない生徒は時間がかかります。それも個性の一つとして、「自分ができる範囲で努力しよう」と言っています。

大友 どうしても課題の作品が描けない生徒はいます。ただ、描くのが苦手だからと美術そのものを嫌いになってほしくないので、美術館を見学した時のレポートを提出させて成績に反映しています。そうすると、一生懸命に鑑賞レポートを書いてきてくれます。

井上 楽譜どおりの完璧さをめざす必要はないんです。楽譜は作曲家や編曲家が音の高さや長さを記したメモのようなもの。ディテールは演奏する人がそれぞれに工夫すればいいのです。たとえ少し間違えても音楽全体のマイナスポイントにはなりません。

――芸術の分野で活躍する卒業生をご紹介ください。

大友 音楽関係では、2021年10月ショパン国際ピアノコンクールでセミファイナリストになった角野隼斗さん(2014年卒)と、同年11月フランツ・リスト国際ピアノコンクールで最高位入賞となった嘉屋 翔太 さん(2019年卒)の両ピアニストの活躍が最近目覚ましいです。美術関係では、メディアアートで活躍されている落合陽一さん(2006年卒)と大岩雄典さん(2012年卒)です。嘉屋翔太さんは在学中からパワーにあふれ目立つ生徒でした。分野を問わず、好きなことに邁進できる自由な校風がそういう生徒を育てていると感じます。

海保 活躍する卒業生を挙げるなら井上先生でしょう。在学中からリコーダー奏者として有名でした。

井上 小学生のころから休み時間はずっとリコーダーを吹いていました。人前での演奏活動を始めたのは中3のころです。2021年にテレマン国際古楽コンクールで第2位・聴衆賞を、昨年は青山音楽賞新人賞と大阪文化祭奨励賞を受賞しました。灘では声楽の教員もプロの音楽家です。専門性を持つ教員が教えることで教育の質やアプローチの仕方が変わると感じています。

海保 何か自分の得意なことや才能を持って入学してくる生徒が灘には多くいます。井上先生はそれがリコーダーだったのでしょう。得意分野を持つ子が周囲から「すごいなあ」と尊敬され、一目置かれるのも灘の良さです。

自由な校風の下で学ぶ

美術科教諭 大友 義博 先生

――自由な校風が芸術科目を伸び伸びと学ぶことにもつながっているのでしょうか。

大友 制服がある以外、これほど生徒主体で自由な学校はありません。私は現在の校舎のデザインに携わりましたが、一番に考えたのはいかに生徒が伸び伸びと過ごし、お互いの営みが見える空間にできるかです。前の校舎は視界の抜けが考えられておらず、狭く感じましたが、今は広々と見えます。ぐるっと一回りできる回遊性を持たせたことで、生徒間の交流も増えました。長くこの学校で過ごしてきたらこそ生徒の気持ちになって、生徒ファーストの良い校舎ができ自由な空気づくりにも貢献できたのではと思います。

野水 みんな満足していますね。

井上 灘にも生徒主体という校風があります。学芸祭も授業では音楽科の教員が指導しますが、クラスのモチベーションの上げ方や放課後の練習などは生徒に任せ、こちらからコミットし過ぎないようにしています。学芸祭の運営そのものも生徒会が担っています。

大友 開成は美術部の活動も活発です。油彩画やデジタルアート、抽象画、デザインまで、部員それぞれが好きな表現を楽しんでいます。

野水 毎年の運動会では生徒たちが組ごとにアーチ(応援席背後の巨大絵)を作ったり、エール(応援歌)を作ったりしています。半世紀前のエールは単純なメロディーが普通でしたが、今はリズムも難しく、途中で変調したり、2部合唱が当たり前の難しい曲を自分たちで作っています。中1の生徒は4月に入学してそれを1〜2週間で覚えるのですからすごいなと思います。アーチの発想も違います。

井上 灘の音楽の授業は中学3年間と高校1年間の4年間だけですが、いずれ社会に出て、さまざまな業界で活躍する生徒たちに、どのように音楽の良さを知ってもらうかをいつも考えています。私自身もこの学校の卒業生ですが、せっかくの6年間なので、自分の興味のあることを精いっぱいやってほしい。勉強はみんなよくできますが、それ以外に軸があることで学校生活はより豊かになると思います。

芸術教育は変わるのか

音楽科教諭 井上 玲 先生

――芸術分野の創作的な活動にもAIが力を発揮し始めています。

井上 AI登場以前からコンピューター音楽やボーカロイドの音楽が出てきていました。いいものは拡張されています。

大友 芸術科目とデジタルツールは相性がいいです。今は中1からタブレットを持っていますから、2学期からは絵を描くのに使う予定です。紙に描いた絵を消しゴムで消して、ぐちゃぐちゃになって嫌になる生徒は少なくないので、それだけでもプラスになります。色が次々に変換できるので、色についての説明もしやすいですし、生徒も理解しやすいと思います。

野水 音楽との相性もいいですね。タブレットで作曲をしている生徒もいます。

大友 それこそ運動会のアーチや応援歌作りにも最近はデジタルの技術をうまく使っていますね。

――生成AIで絵や音楽が創作できる時代に、芸術を学ぶ意義を教えてください。

井上 数学や英語の授業では、生徒は論理を学んでいます。音楽の場合も理論は存在しますが、既存のものを適用して作るだけではおもしろくありません。論理の外にある美しさもあるからです。論理で構築されたものから少し破れている部分が美しいんです。データを学習しただけではないところに人間の主体性や主観は現れ、人の手によって作られるものの良さがあります。楽器の演奏は演奏者の体や楽器の調子、その場にいる観客によっても刻々と変わります。二度とそこに存在しない再現性のなさはAIが到達できないところでしょう。仮にAIにできたとしても人間が受け手として存在する以上、音楽から人間が失われることはありえないと思います。

海保 主体的な学びの言動力は好奇心と探究心であり、それらが育つ土壌は豊かな感性です。感性を磨くうえで、芸術を学ぶことに大きな意味があります。

大友 再現するだけならAIを便利ツールとして使うといいですが、自分が表現したいものがあったらAIでは足りません。敵対するのではなく、うまく活用しながら使う側の人間になってほしいです。19世紀に写真が登場して、画家の仕事がなくなるとされた際に印象派の画家が出てきました。それと同じように、AIにできない表現を目指すのが現代の芸術です。AI作品を超えようとする人間の努力や想像力がこれから花開いていくはずです。むしろ新しい可能性が掘り起こされるのではないでしょうか。

――最後に、小学生の皆さんへのメッセージをお願いします。

野水 開成の芸術教科は充実した専門性の高い教員陣に支えられ、多くの生徒が才能を伸ばしています。芸術は精神的な成長に欠かせないもの。特に専門家から教わることが刺激になるので、今後もこの教育環境を大事にしていきます。

海保 音楽、美術、書、工芸など何でも良いのですが、好きな芸術があると感性がより豊かに育まれると思います。

井上 当たり前だと思うことにも常に疑問を持ってほしいです。音楽では弾き方や歌い方を教えられますが、そのうえで自分はどうしようと考えることでどんどんアップデートできます。それはほかの学問も同じです。

大友 硬い土地には作物は育ちません。その土をほぐすのが芸術教科です。ほぐされた中で自由に大きく根を張って成長してもらいたい。芸術は一生にわたって心の栄養になります。将来にわたって芸術を楽しんでほしいです。

- 市川中学校・高等学校

- 栄東中学・高等学校

- 佐久長聖中学・高等学校

- 狭山ヶ丘高等学校・付属中学校

- サレジアン国際学園世田谷中学高等学校

- 渋谷教育学園渋谷中学高等学校

- 渋谷教育学園幕張中学校・高等学校

- 西武学園文理中学・高等学校

- 桐蔭学園中等教育学校

- 東邦大学付属東邦中学校・高等学校

- 東洋大学京北中学高等学校

- 東洋大学附属牛久中学校・高等学校

- 広尾学園中学校・高等学校

- 広尾学園小石川中学校・高等学校

- 明治大学付属明治高等学校・明治中学校

- 明星Institution中等教育部

- 立正大学付属立正中学校・高等学校

- 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部・高等部